Varia | |

| 15.9.2010 Wieviel Fleischproduktion verkraftet die Umwelt? Proviande hat am 1.9.2010 das Symposium «Fleisch in der Ernährung» durchgeführt mit dem Fokus «Nachhaltigkeit: Global denken – national handeln». Foodaktuell.ch präsentiert einige der spannenden Referate in Kurzform:  Referat von Myriam Steinemann (Bild), INFRAS, Zürich: Was ist der ökologische Fussabdruck und wie wird er berechnet? Der ökologische Fussabdruck ist eine wissenschaftliche Methode, die erfasst, in welchen Bereichen, wie stark und wo der Mensch die Umwelt belastet. Die Methode rechnet das Ausmass der Nutzungen und Belastungen der Natur wie etwa Ackerbau, Energie- oder Holzverbrauch in Flächen um, die notwendig wären, um diese Ressourcen auf erneuerbare Weise bereitzustellen.

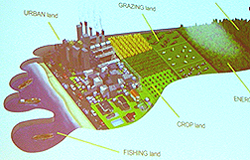

Referat von Myriam Steinemann (Bild), INFRAS, Zürich: Was ist der ökologische Fussabdruck und wie wird er berechnet? Der ökologische Fussabdruck ist eine wissenschaftliche Methode, die erfasst, in welchen Bereichen, wie stark und wo der Mensch die Umwelt belastet. Die Methode rechnet das Ausmass der Nutzungen und Belastungen der Natur wie etwa Ackerbau, Energie- oder Holzverbrauch in Flächen um, die notwendig wären, um diese Ressourcen auf erneuerbare Weise bereitzustellen.

Das Resultat – also der ökologische Fussabdruck einer Region, eines Landes oder der ganzen Welt – wird in einem Flächenmass ausgedrückt, der so genannten «globalen Hektare». Je grösser der Abdruck, desto stärker ist die Umwelt belastet. Anderer-seits berechnet die Methode auch die «Biokapazität», also die Fähigkeit der Natur, Rohstoffe zu erzeugen und Schadstoffe abzubauen. Der ökologische Fussabdruck in der Schweiz misst derzeit 5,6 globale Hektaren pro Person. Die Biokapazität beträgt indes bloss 1,3 globale Hektaren pro Kopf. Somit ist der Fussab-druck in der Schweiz fast dreimal so gross wie die Biokapazität. Seit den 1960er- Jahren hat sich der ökologische Fussabdruck der Schweiz mehr als verdoppelt und ist bereits seit eini-gen Jahrzehnten grösser als die Biokapazität. Das zunehmende Missverhältnis zwischen ökologischem Fussabdruck und Biokapazität bedeutet, dass wir unseren Konsum zuneh-mend mit dem Import von Biokapazität, das heisst mittels Einfuhr von natürlichen Ressour-cen aus anderen Ländern und durch den Export von Abfallstoffen wie Kohlendioxid decken.  Hauptverantwortlich für den grossen Fussabdruck ist unser Energieverbrauch mit über 70%, gefolgt von unserem Bedarf an Ackerflächen. Insgesamt zeigt sich, dass der gesamte Fuss-abdruck der Ernährung trotz Bevölkerungswachstum in der Schweiz über die Zeit abgenom-men hat, was auf eine Intensivierung von Land- und Weidewirtschaft und einen höheren Energieinput zurückzuführen ist (höherer Energie-Fussabdruck). Etwa die Hälfte des Fuss-abdrucks der Ernährung ist auf den Konsum tierischer Produkte zurückzuführen. Der globale Fussabdruck Der ökologische Fussabdruck ist insbesondere in einer globalen Perspektive aussagekräftig, da unser Konsum zunehmend mit Importen gedeckt wird und sich die Übernutzung der na-türlichen Ressourcen vor allem auf globaler Ebene stellt. Seit Mitte der 80er-Jahre ist der globale Fussabdruck grösser als die weltweite Biokapazität. Der Mensch verbraucht das Na-turkapital der Erde somit schneller als dieses sich zu regenerieren vermag, wobei die Indust-rieländer für den grössten Teil des globalen Fussabdrucks verantwortlich sind. Eine der grössten Herausforderungen der Weltgemeinschaft ist es deshalb, die ökologischen Lebensgrundlagen zu schützen und gleichzeitig gerechte Entwicklungsperspektiven für alle zu schaffen. (Referat am 9. Symposium «Fleisch in der Ernährung», Zentrum Paul Klee Bern, 1. September 2010) Handlungsmöglichkeiten der Akteure  Referat von Dr. Niels Jungbluth (Bild), ESU-services GmbH: Die Bereitstellung und die Zubereitung von Nahrungsmitteln verursachen etwa 30% der Um-weltbelastungen, die durch unsere Konsumhandlungen entstehen. Umweltbelastungen durch die Produktion und Zubereitung von Nahrungsmitteln gehen von verschiedenen Beteiligten in der Kette vom Nahrungsmittelanbau bis hin zur Entsorgung der Abfälle aus. Alle am Lebens-zyklus beteiligten Akteure können direkt zu einer „Ökologisierung“ beitragen. Hierzu beste-hen im Wesentlichen folgende Optionen, die möglichst alle genutzt werden sollten:

Referat von Dr. Niels Jungbluth (Bild), ESU-services GmbH: Die Bereitstellung und die Zubereitung von Nahrungsmitteln verursachen etwa 30% der Um-weltbelastungen, die durch unsere Konsumhandlungen entstehen. Umweltbelastungen durch die Produktion und Zubereitung von Nahrungsmitteln gehen von verschiedenen Beteiligten in der Kette vom Nahrungsmittelanbau bis hin zur Entsorgung der Abfälle aus. Alle am Lebens-zyklus beteiligten Akteure können direkt zu einer „Ökologisierung“ beitragen. Hierzu beste-hen im Wesentlichen folgende Optionen, die möglichst alle genutzt werden sollten:

• Ökologisierung der Produktionsabläufe: Hierzu gehört z.B. eine ökologische Landwirt-schaft, die Reduktion des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln, Treibstoffen und Dünge-mitteln, Energieeinsparungen bei der Verarbeitung, Kühlung und Zubereitung sowie die Optimierung von Transporten und die Verringerung von Verarbeitungsverlusten und Ver-derb. • Umweltbewusste Auswahl von Produkten durch die VerbraucherInnen: Die Konsu-mentInnen bestimmen durch ihr Kaufverhalten, was produziert wird. Sie können z.B. re-gionale Produkte mit einem Biolabel kaufen, auf tiefgefrorene Produkte verzichten oder Früchte und Gemüse saisonal angepasst auswählen. • Ökologisierung der Ernährungsweise: KonsumentInnen können auch durch grundsätzli-che Entscheidungen über ihre Ernährungsweise zu einer Ökologisierung beitragen. Hier-zu gehört insbesondere die Reduktion des Konsums von Fleisch und anderen tierischen Produkten. Für den Endkonsumenten lassen sich aus der Auswertung verschiedener Untersuchungen zu den Umweltfolgen der Nahrungsmittelkonsums die folgenden Hinweise für ein umweltori-entiertes Verhalten ableiten. Die Orientierung an diesen Einkaufs- und Verhaltensregeln trägt zur Entlastung der Umwelt bei: 1. Reduktion des Konsums von Fleisch und tierischen Produkten zu Gunsten von Getreide-, Obst- und Gemüseprodukten, 2. Verzicht auf frische Produkte aus Übersee (oder Europa), bei denen nicht sicher ausge-schlossen werden kann, dass sie eingeflogen wurden. Einkauf von Produkten aus der Schweiz bzw. der Region, 3. Kauf von Saisongemüse und Verzicht auf Gemüseprodukte aus dem beheizten Ge-wächshaus, 4. Vermeidung von Lebensmittelabfällen, 5. Reduktion des Energieverbrauchs im Haushalt (Kochen, Kühlschrank, etc.) und beim Einkaufen (Auto), 6. Einkauf von frischen bzw. gekühlten statt tiefgekühlten Produkten. Das Denken in Lebenszykluszusammenhängen ist in den Köpfen vieler Konsumenten ver-ankert und hilft so, die Umweltbelastungen aus dem Nahrungsmitteleinkauf zu verringern. Problematisch ist die Verallgemeinerung von einzelnen Fallstudien, da deren Ergebnisse oftmals durch die Rahmenbedingungen der Untersuchung bestimmt werden. Wichtig sind Ökobilanz-Fallstudien vor allem für einzelne Akteure der Nahrungsmittelproduktion. (Referat am 9. Symposium «Fleisch in der Ernährung», Zentrum Paul Klee Bern, 1. September 2010) Aktionsplan: Nachhaltige Entwicklung von der Produktion bis zum Konsum  Referat von Manfred Bötsch (Bild), Direktor BLW: Wir sind gut unterwegs auf dem Weg zu einem nachhaltigeren Ernährungssystem in der Schweiz. Trotzdem bleiben wir gefordert. Der ökologische Fussabdruck der Schweiz ist nach wie vor zu gross. Und weltweit haben wir Unterernährung und Hungertod längst nicht besiegt. Überdies sind heute 600 Millionen Menschen von Wasserknappheit betroffen.

Referat von Manfred Bötsch (Bild), Direktor BLW: Wir sind gut unterwegs auf dem Weg zu einem nachhaltigeren Ernährungssystem in der Schweiz. Trotzdem bleiben wir gefordert. Der ökologische Fussabdruck der Schweiz ist nach wie vor zu gross. Und weltweit haben wir Unterernährung und Hungertod längst nicht besiegt. Überdies sind heute 600 Millionen Menschen von Wasserknappheit betroffen.

Die Bevölkerung der Welt wächst zudem jährlich um 75 Mio. Einwohner. Diese Menschen müssen zusätzlich ernährt werden können, obwohl die dazu nötigen Ressourcen wie die landwirtschaftliche Nutzfläche (LN) oder das Wasser beschränkt sind. Die LN in Form von Wiesen und Ackerfläche umfasst weltweit rund fünf Milliarden Hektaren. Davon können aus natürlichen Gründen nur rund 1,6 Milliarden Hektaren als Ackerfläche genutzt werden. Der Rest, also rund 3,4 Milliarden Hektaren, sind als Wiesen, Weiden, Steppen oder Alpen zu nutzen. Für die Produktion einer tierischen Kalorie braucht es je nach System zwei bis acht Kalorien aus der pflanzlichen Produktion. Oder: für die Produktion eines Kilos Weizen braucht es rund 1‘000 Liter Wasser, für die Produktion eines Kilos Rindfleisch rund 15‘000 Liter. Auch die Treibhausgasbilanz von Fleisch ist im Vergleich zu pflanzlichen Produkten meist ungünstiger. Aus diesen Gründen wird der Fleischkonsum an sich in Frage gestellt. Ist dies eine angebrachte Forderung? Nein, sie schiesst übers Ziel hinaus. Abgesehen davon, dass der Mensch biologisch zu den „Allesfressern“ gehört und daher evolutionsbiologisch auf eine gemischte Ernährung eingestellt ist, weisen längst nicht alle rein pflanzlichen Diäten eine ökologisch bessere Bilanz auf. Auch aus ökologischer bzw. agronomischer Sicht ist die Forderung nicht zielführend. Weil mehr als zwei Drittel der landwirtschaftlich nutzbaren Flächen als Grasland genutzt werden müssen, braucht es Tiere, welche das pflanzliche Material veredeln. Raufutterverzehrer produzieren Milch und Fleisch als hochwertige Lebensmittel, aber auch nützliche Wolle und Leder. Würde auf dieses Nahrungspotenzial verzichtet, wäre die Ernährungssituation der Weltbevölkerung mehr als prekär. Der Staat hat mit den politischen Rahmenbedingungen Anreize für eine nachhaltige Landwirtschafts- und Ernährungspolitik zu geben. Umwelt- und tiergerechter Landbau muss sich lohnen. Die Ressourceneffizienz muss weiter verbessert werden. Aus dem natürlichen Potenzial der LN der Schweiz ist das Optimum herauszuholen. Ein Kernanliegen muss künftig der Schutz der LN sein. Dafür braucht es eine stringentere Raumplanung. Mit einem zielgerichteteren Direktzahlungssystem können die Biodiversität gestärkt, die vielfältige Landschaft erhalten, die Wasserqualität weiter verbessert und das Tierwohl gesichert werden. Die diesbezüglichen Vorschläge hat der Bundesrat im Bericht zur Weiterentwicklung des Direktzahlungssystems in die politische Diskussion eingebracht. Unsere Ernährungsstile sind qualitativ und quantitativ der biologischen Kapazität unserer Erde anzupassen. Diese Forderung bedingt, dass der Konsument ausreichend und einschlägig informiert wird. Dem Staat obliegt es auch, durch angemessene Unterstützung Forschung, Beratung und Innovation zu fördern. Fortschrittliche Unternehmer der Land-und Ernährungswirtschaft haben längst erkannt, dass es in ihrem ureigenen Interesse liegt, die Ergebnisse einer nachhaltigen Entwicklung in ihre Unternehmensentscheide einzubeziehen. Ausserdem können wesentliche Verbesserungen der Ökobilanzen erreicht werden, wenn die Abfälle wiederverwertet und in die Stoffkreisläufe zurück geführt werden. Die Tatsache, dass Schlachtabfälle heute wegen der BSE-Krise teilweise verbrannt werden, ist aus ökologischen Gründen so schnell als möglich zu korrigieren. Der verantwortungsbewusste Konsument bevorzugt regionale Produkte aus umwelt- und tiergerechtem Landbau. Mit klimafreundlichem Einkauf und mit Recycling des Abfalls kann er weitere Beiträge zur nachhaltigen Entwicklung leisten. Fleischkonsum mit Mass ist ethisch und ökologisch korrekt. Und vergessen wir nicht: Essen ist nicht nur Nahrungsaufnahme, sondern auch Kultur und Genuss. (Referat am 9. Symposium «Fleisch in der Ernährung», Zentrum Paul Klee Bern, 1. September 2010) Statements von Talkrunden-TeilnehmerInnen  Von Dr. Paolo Colombani, ETH Zürich: «Fleisch gehört seit mehreren Millionen Jahren zur Ernährung der Menschen und ihrer Vorfahren

und kann somit als Bestandteil einer natürlichen Lebensweise betrachtet werden.

Entsprechend ist der menschliche Stoffwechsel gewappnet, mit einer ursprünglichen Menge

und Art von Fleisch problemlos umzugehen. Eine nachhaltige und insbesondere ursprüngliche

Tierhaltung dürfte zu einer Fleischqualität führen, die der ursprünglichen Fleischqualität

am nächsten kommt. Deshalb führen Bestrebungen zu einer nachhaltigen Tierhaltung und

Fleischherstellung, gleichzeitig zu besser an den Menschen angepassten Lebensmitteln.»

Von Dr. Paolo Colombani, ETH Zürich: «Fleisch gehört seit mehreren Millionen Jahren zur Ernährung der Menschen und ihrer Vorfahren

und kann somit als Bestandteil einer natürlichen Lebensweise betrachtet werden.

Entsprechend ist der menschliche Stoffwechsel gewappnet, mit einer ursprünglichen Menge

und Art von Fleisch problemlos umzugehen. Eine nachhaltige und insbesondere ursprüngliche

Tierhaltung dürfte zu einer Fleischqualität führen, die der ursprünglichen Fleischqualität

am nächsten kommt. Deshalb führen Bestrebungen zu einer nachhaltigen Tierhaltung und

Fleischherstellung, gleichzeitig zu besser an den Menschen angepassten Lebensmitteln.»

Von Jennifer Zimmermann (Bild), WWF Schweiz, Zürich: «1,3 Planeten wären langfristig nötig, um den heutigen Ressourcenbedarf der Menschheit zu

stillen. In der Schweiz leben wir auf noch grösserem Fuss. Mit unserem Lebensstil bräuchten

wir gar 2,4 Planeten. Da wir nur diese eine Erde haben, müssen wir unseren Lebensstil

nachhaltiger gestalten – und damit auch unseren Menüplan. Schliesslich macht die Ernährung

ein Drittel der persönlichen Umweltbelastung aus. Und da wiederum ist eine Reduktion

des Fleischkonsums die mit Abstand wirksamste Handlung: Wer nur noch dreimal pro Woche

ein Schinkensandwich, Spaghetti Bolognese oder Rindsplätzli isst, verkleinert seinen

Ernährungs-Fussabdruck bereits um 20%. Also weniger Fleisch, dafür besseres, d.h. möglichst

tiergerecht produziertes.

Von Jennifer Zimmermann (Bild), WWF Schweiz, Zürich: «1,3 Planeten wären langfristig nötig, um den heutigen Ressourcenbedarf der Menschheit zu

stillen. In der Schweiz leben wir auf noch grösserem Fuss. Mit unserem Lebensstil bräuchten

wir gar 2,4 Planeten. Da wir nur diese eine Erde haben, müssen wir unseren Lebensstil

nachhaltiger gestalten – und damit auch unseren Menüplan. Schliesslich macht die Ernährung

ein Drittel der persönlichen Umweltbelastung aus. Und da wiederum ist eine Reduktion

des Fleischkonsums die mit Abstand wirksamste Handlung: Wer nur noch dreimal pro Woche

ein Schinkensandwich, Spaghetti Bolognese oder Rindsplätzli isst, verkleinert seinen

Ernährungs-Fussabdruck bereits um 20%. Also weniger Fleisch, dafür besseres, d.h. möglichst

tiergerecht produziertes.

Umweltfreundlich isst auch, wer auf einheimische, saisonale Gemüse und Früchte setzt und Frischprodukte Tiefgekühltem vorzieht. Aber nicht nur die Konsumenten, auch die Landwirtschaft ist gefordert, wenn wir die Treibhausgasemissionen erfolgreich zurückfahren wollen. So lassen sich mit einer konsequenten Abdeckung der Güllegrube oder mit einer gezielten Ausbringung der Hofdünger auf die Wiesen Treibhausgasemissionen vermeiden. Klar ist, dass wir alle Lösungen finden und umsetzen müssen, wenn wir unseren grünen Planeten für nachfolgende Generationen erhalten möchten.» Weiterlesen: Proviandetagung im Rückblick: Fleisch vs Umwelt | |